笑顔~笑顔 仲間たちの仕事

いろいろな作業を無理せんと楽しくやってます

お仕事内容

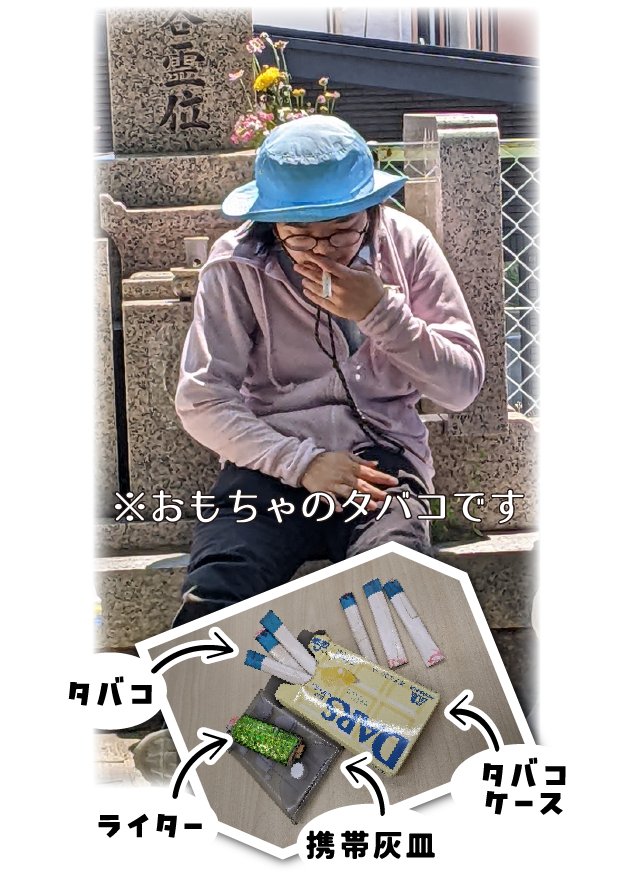

清掃作業

- 市内のお寺(1か所)の庭の落ち葉の清掃

- ビルの廊下やトイレの清掃

室内での内職作業

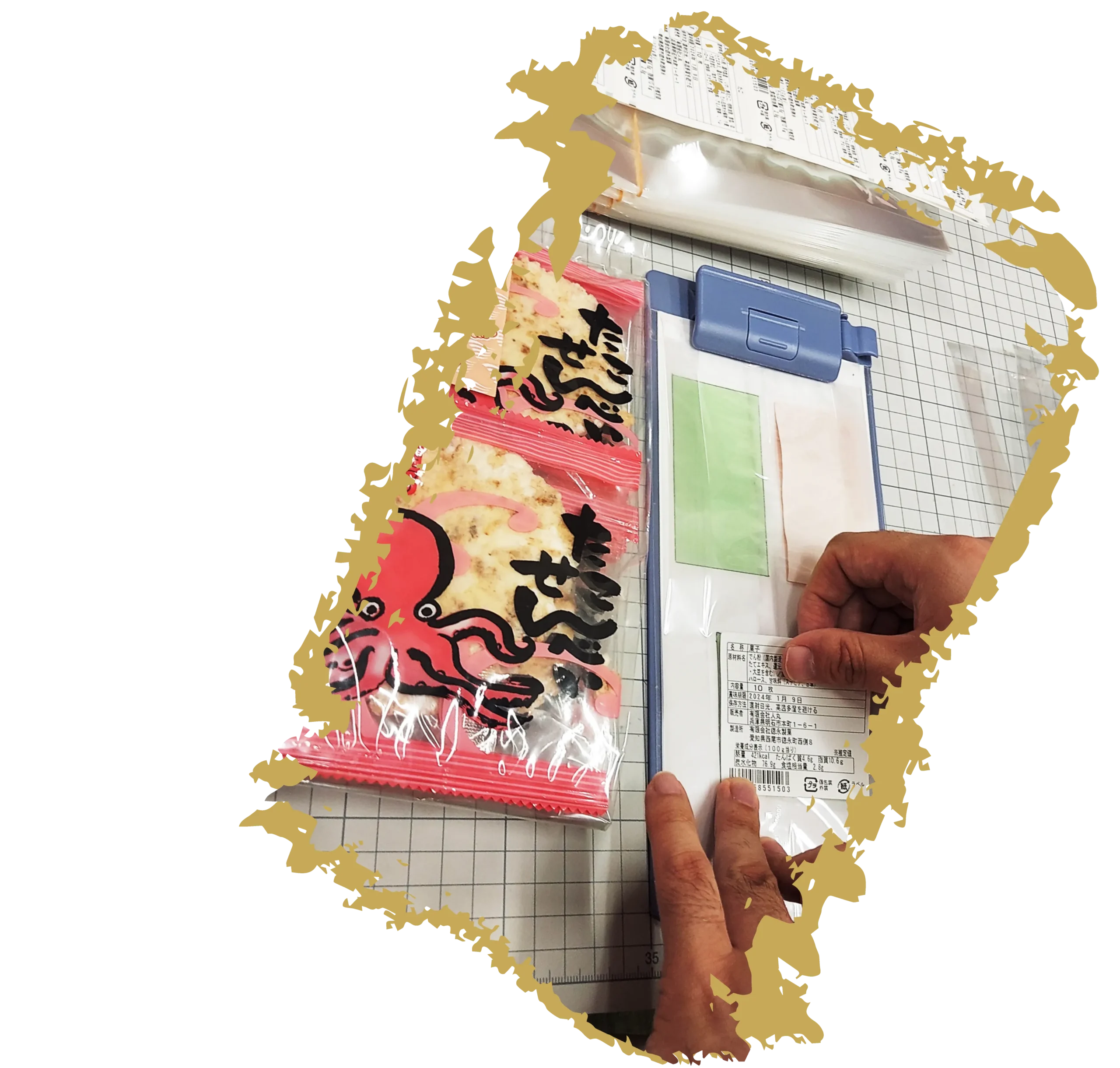

- お菓子の包装袋のシール貼り

- 地域の情報紙「ぷらっと」のチラシ挟み込みおよびポスティング

- 市民会館のイベントパンフレット「しおさい」のチラシ挟み込みと封入

本松寺清掃

井戸水をかぶって猛暑対策

人丸ビル清掃

お掃除で気分もすっきり

情報紙「ぷらっと」

ポスティング!いいトレーニングです

ラベル貼り

明石名物たこせんべい

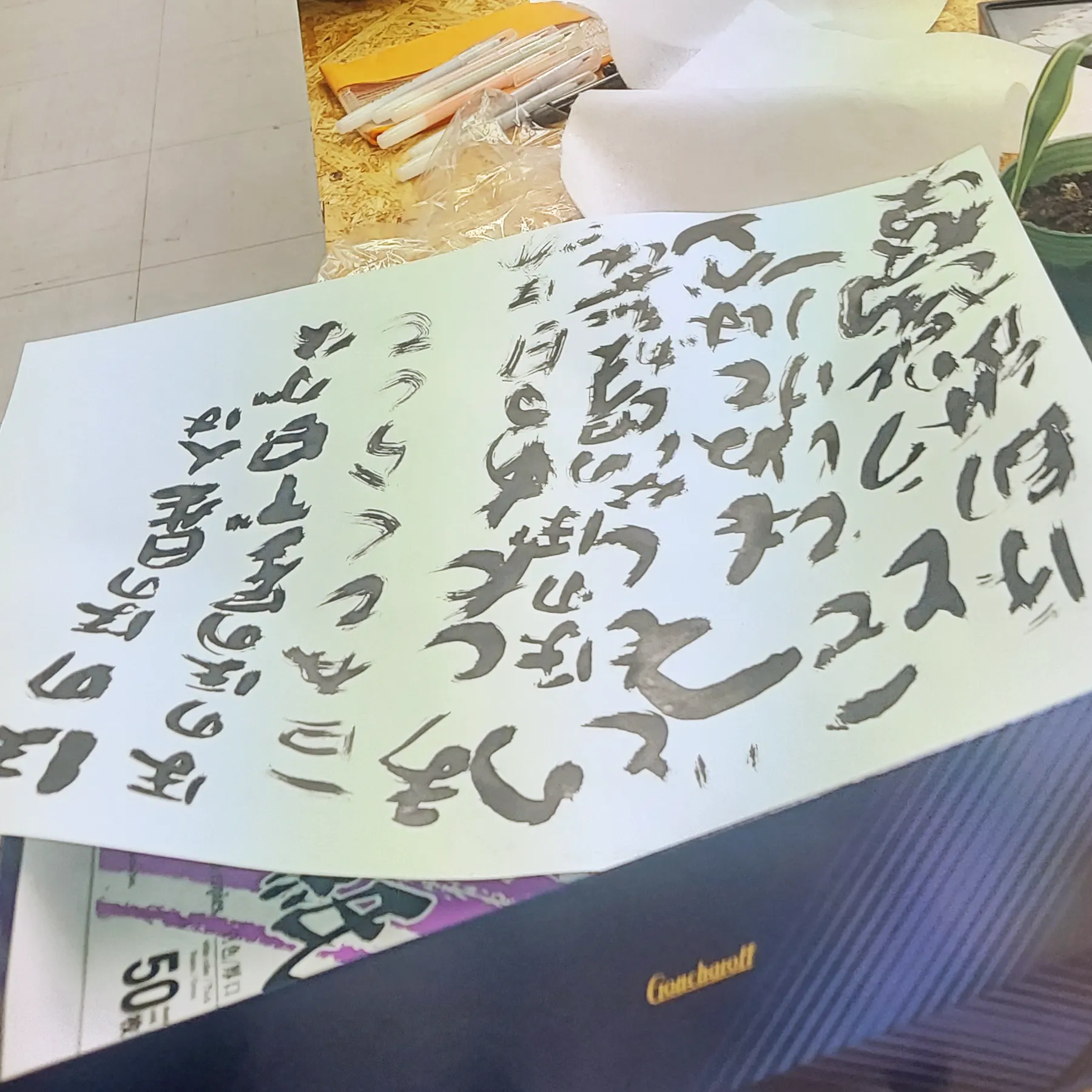

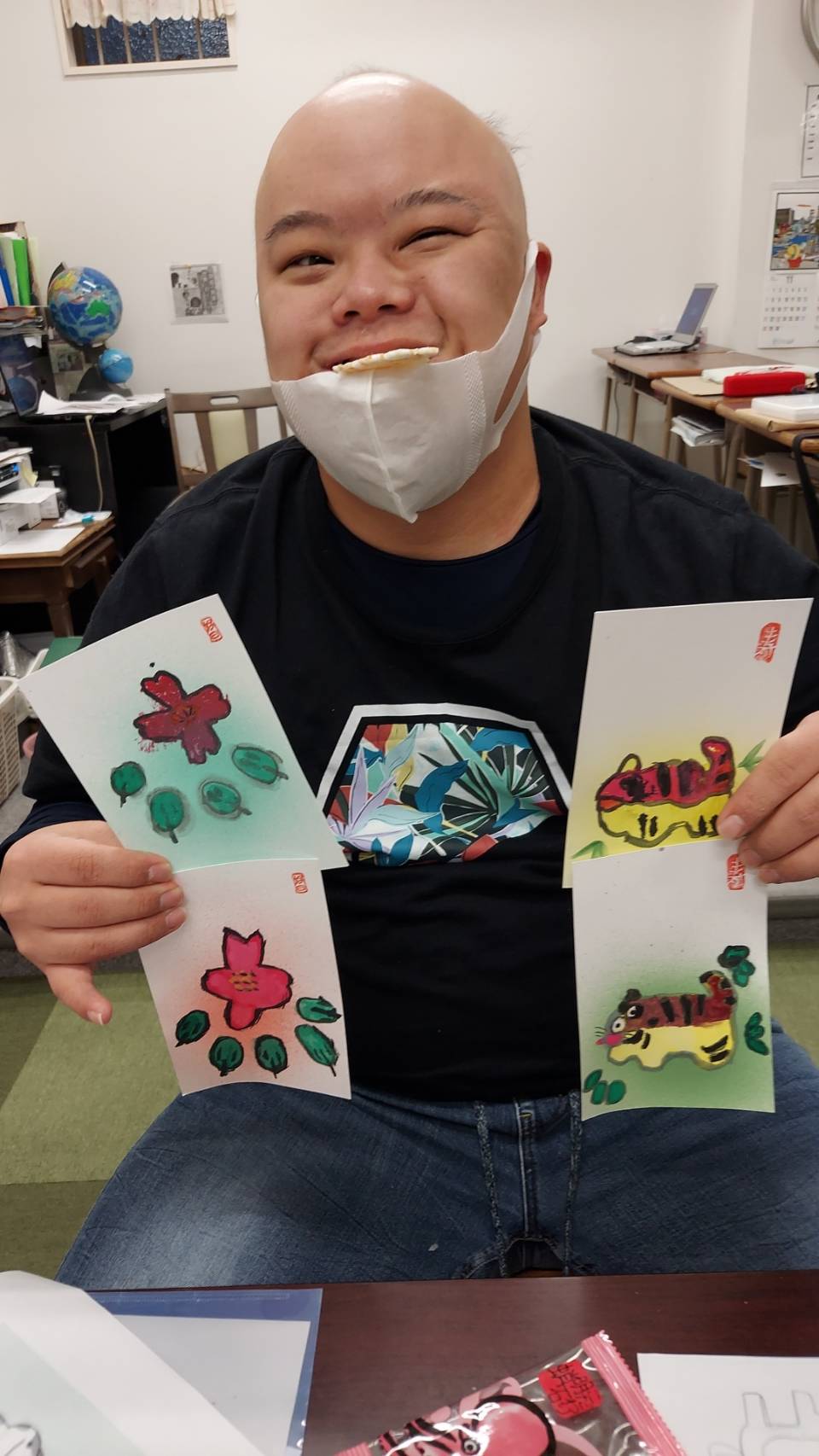

創造~自信 仲間たちの創作

お仕事内容

- 絵を創作したり、字をデザインしたり、仲間たちと立体作品を作ったり、様々なアートを仕事として楽しんでいます

- 美術イベントなどの会場イメージのインスタレーションやモニュメント創りなど、仲間たちの作品を活かしたアートを仕事にしています

- 演劇やダンスなどの舞台装置創りを請負って工賃を得ています

アートラボゆめのはこ

仲間たちの楽しみ

レクリエーション

毎月1回の楽しいイベント盛りだくさん

- 外食

- カラオケ大会

- お花見

- クリスマス会

など…